藤東クリニックお悩み相談室~胸の形の種類と美しさを保つケアについて~

妊娠や出産をすると胸の形が悪くなるというのは本当ですか?事前に防ぐ方法があれば知りたいです。

胸の形は何で決まる?

胸の形は、実に複雑な要因の組み合わせで決まっています。主な要素として、乳腺の数や太さ、それを取り囲む脂肪量が挙げられます。また、クーパー靱帯と呼ばれる支持組織の状態や、胸を覆う皮膚の張り、そして土台となる大胸筋の発達具合なども重要な役割を果たしています。これらの要素が絶妙なバランスで作用し合い、一人ひとり違う胸の形をしています。

藤東クリニックお悩み相談~クーパー靭帯について~ 相談者 クーパー靭帯が切れると胸が垂れると聞きましたが本当でしょうか。バストが垂れないよう、クーパー靭帯が切れるのを防止する方法はありますか? 藤東先生 今回は胸のク[…]

胸の形は遺伝で決まる?

乳腺の特性や皮膚の質感、全体的な大きさなど、胸の形成には親から受け継いだ遺伝的要素が大きく関わっています。しかし、それだけで胸の形が完全に決まってしまうわけではありません。

日々の生活習慣や環境要因も、胸の形に大きな影響を与えます。例えば、不適切なブラジャーの着用や激しい運動を繰り返すことで、クーパー靱帯が徐々に伸びてしまうことがあります。また、猫背などの悪い姿勢が続くと、胸のハリが失われ、形が崩れやすくなってしまいます。

さらに、急激な体重変動や喫煙、過度の日光暴露なども、胸の形状に悪影響を及ぼす可能性があります。つまり、遺伝は確かに重要な要素ですが、日々の生活習慣が実は胸の形に大きく影響している、という人も少なくありません。いち早くそういったマイナスの影響に気づき、習慣を変えてケアを取り入れることも重要です。

妊娠・授乳で胸の形が悪くなるは本当?

妊娠すると、女性ホルモンの分泌量が急激に増加し、乳腺が発達して胸が大きくなります。多くの女性が、妊娠中に1〜2カップサイズ大きくなると感じています。授乳期に入ると、プロラクチンというホルモンの影響でさらに乳腺が発達し、胸のサイズが最大になります。

授乳が終わると、ホルモンバランスが徐々に元に戻り始め、乳腺が縮小して胸のボリュームが減少します。この急激なサイズの変化により、皮膚や靱帯が伸びることがあり、「しぼみ」や「垂れ」を感じる女性がいます。またやり方によっては、授乳時のマッサージや搾乳でクーパー靱帯に負荷がかかり、伸びてしまうこともあります。

一方で、肌は潤いのある状態だと伸縮性が増す性質もあります。そのため適切に保湿することで、乳房が発達して大きくなったことによる引っ張る力の影響を最低限に抑えることも可能です。また、なるべく無理な負荷をかけない触れ方をすることも、胸の形の変形を防止することにつながります。

もっと知りたい「胸の形」について

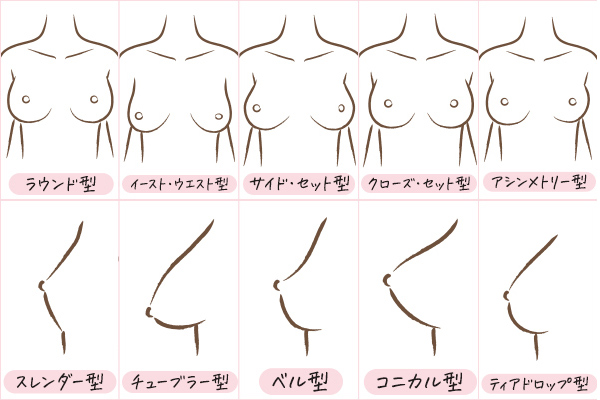

【イラスト解説】胸の形の種類

胸の形は個人差が大きく、様々なタイプがあります。主な胸の形の種類と特徴を紹介します。

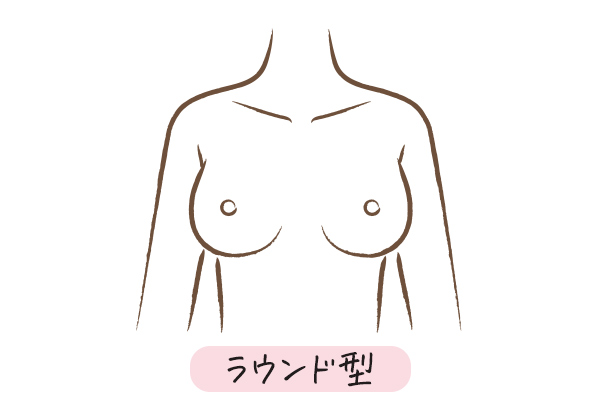

ラウンド型

上半分と下半分のボリュームがほぼ均等

一般的に理想とされる形状

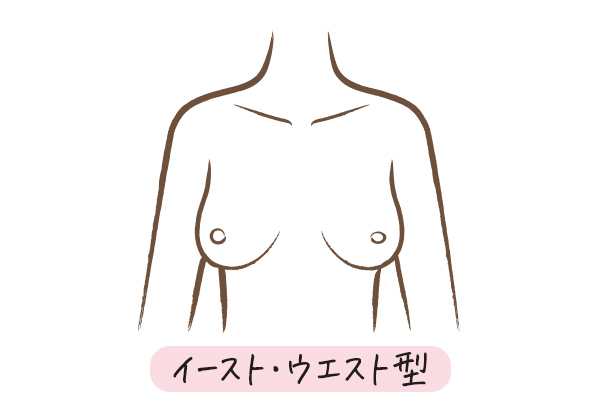

イースト・ウエスト型

横からみると平らに見える傾向がある

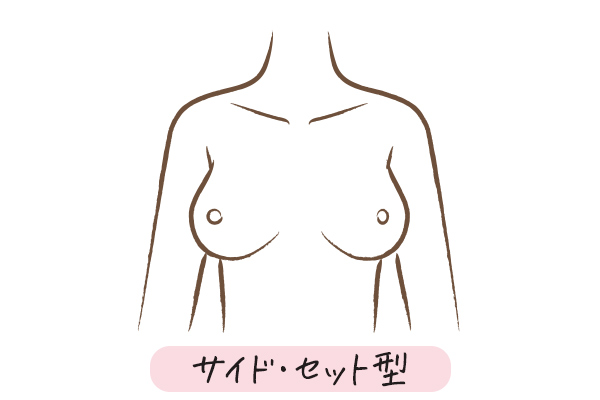

サイド・セット型

胸の外側に向かってボリュームがある

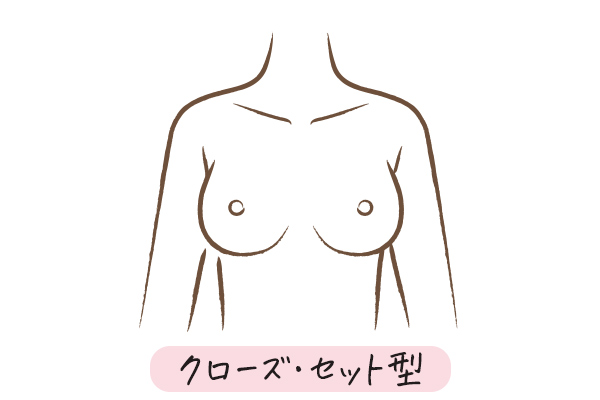

クローズ・セット型

胸の内側に向かってボリュームがある

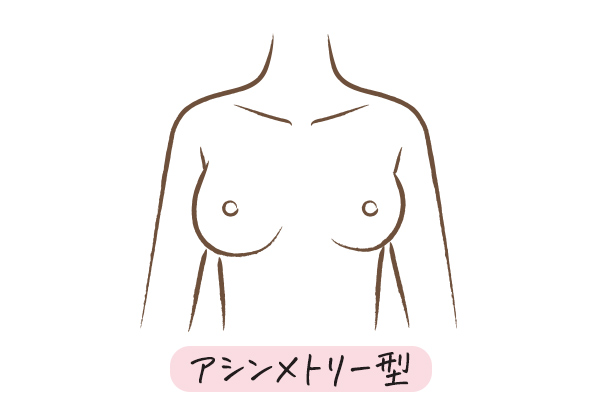

アシンメトリー型

程度の差は個人によって様々

スレンダー型

全体的にボリュームが少ない

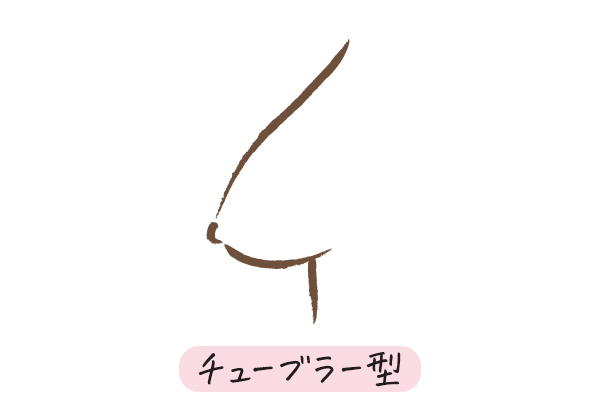

チューブラー型

下部のボリュームが少ない傾向がある

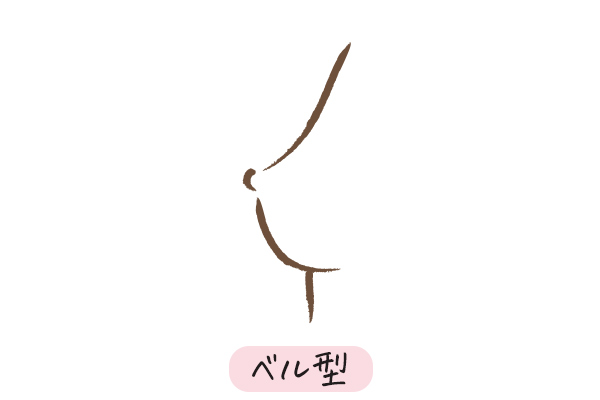

ベル型

上部は比較的平らな印象

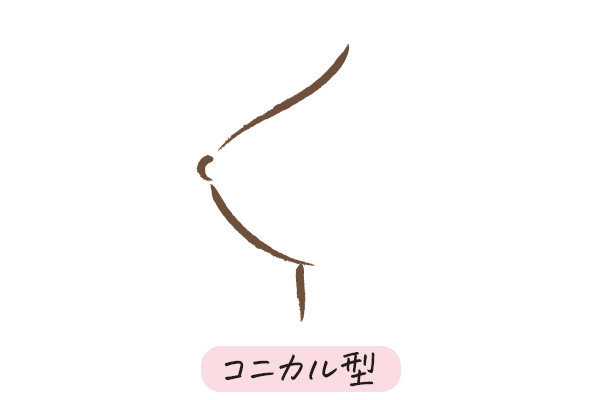

コニカル型

先端に向かって徐々に細くなる

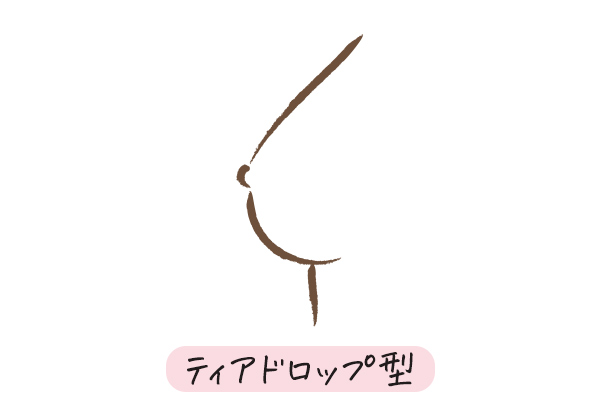

ティアドロップ型

下半分のボリュームが上半分よりも多い

自然な印象を与える形状

【イラスト】胸の形の違いの一覧

一般的には、ラウンド型やティアドロップ型、イースト・ウエスト型、サイド・セット型などの形状が知られています。例えば、ラウンド型は丸みを帯びた形状で、上半分と下半分のボリュームがほぼ均等な、一般的に理想とされる形です。ティアドロップ型は涙のしずく形で、下半分のボリュームが上半分よりも多く、自然な印象を与えます。

イースト・ウエスト型は乳頭が左右に向いている形状で、横から見ると平らに見える傾向があります。サイド・セット型は胸の間隔が広く、外側に向かってボリュームがある形状です。他にも、クローズ・セット型やスレンダー型、アシンメトリー型など、様々な形状があります。

これらの形状はあくまで一般的な分類で、実際には個人差が大きく、複数の特徴が混在していることも多いです。また、どの形状であっても、それぞれに美しさがあり、「正しい」形というものはありません。最近浸透している骨格診断と同じように、自分の胸の形を知り、それを活かすケアや服選びをすることが大切です。

胸の形が崩れる主な原因

加齢

胸の形状変化には様々な要因が関わっています。まず、加齢による皮膚の弾力性低下や、ホルモンバランスの変化は避けられない要因の一つです。年齢とともにコラーゲンやエラスチンの生成量が減少し、クーパー靱帯が徐々に伸びていきます。また、妊娠や出産、授乳期の急激なホルモン変動も、胸の形状に大きな影響を与えます。

体重の急激な変動

体重の急激な変動も胸の形を崩す原因となります。ダイエットによる急激な減量や、逆に過度の体重増加は、胸の皮膚や組織に負担をかけ、形状の変化を引き起こす可能性があります。

適切でない下着の着用、下着の非着用

日々の習慣も胸の形に影響を与えます。サイズが合っていない下着を着用していたり、サポート力の弱いブラジャーの常用は、胸を適切に支えられず形状の崩れを招きます。また、激しい運動時に適切なスポーツブラを着用しないと、バウンドの繰り返しでクーパー靱帯に負担がかかります。

姿勢

姿勢も重要な要素です。猫背や前かがみの姿勢を続けると、胸を支える筋肉が弱くなり、形状の崩れにつながります。姿勢の悪さは血行不良を招き、必要な栄養がバストにいきわたるのを遮ってしまう可能性も高くなります。

紫外線や喫煙

さらに、過度の日光浴で紫外線を浴びたりや日常的に喫煙をしたりすることは皮膚の弾力性を低下させ、間接的に胸の形状にも悪影響を及ぼします。

これらの要因は単独で作用することもありますが、多くの場合、複数の要因が組み合わさって胸の形状変化を引き起こします。したがって、総合的なアプローチでケアを行うことが重要です。

妊娠や授乳での胸の形の変化を予防する工夫

体の変化に合わせた下着を着用する

妊娠や授乳期における胸の形状変化を最小限に抑えるためには、いくつかの効果的な工夫があります。まず、適切なブラジャー選びが重要です。妊娠中や授乳期の胸のサイズ変化に合わせて、適切なサイズのブラジャーを使用しましょう。サポート力の高いマタニティブラやナーシングブラを選び、ワイヤー入りのブラジャーは避け、柔らかい素材のものを選ぶのがおすすめです。

授乳期間は、睡眠時のサポートも忘れずに。就寝時もソフトなブラジャーやキャミソールを着用し、適度なサポートを確保しましょう。

保湿ケア

保湿ケアも忘れずに行いましょう。妊娠初期から定期的に胸やデコルテの保湿を行うことで、皮膚の弾力性を保ち、ストレッチマーク(妊娠線)の予防にも効果があります。

授乳期は授乳前に乳頭を清拭するのは大前提として、赤ちゃんの口に入ってしまう可能性も考慮してナチュラルオイル(ココナッツオイル、アーモンドオイルなど)やオーガニッククリームを使用すると良いでしょう。

体重管理

体重管理も重要です。急激な体重増加を避け、医師の指導に従って適切な体重管理を行いましょう。バランスの取れた食事と適度な運動を心がけることが大切です。

授乳時の姿勢(授乳クッションを使用する)

授乳時の姿勢にも注意が必要です。赤ちゃんを胸に寄せ、胸を引っ張らない姿勢を心がけましょう。必要に応じて授乳クッションを使用し、姿勢をサポートすると良いでしょう。

卒乳の際は、急激な変化を避けるために段階的に行うことをおすすめします。徐々に授乳回数を減らしていき、胸の張りを和らげるためのマッサージを行うと良いでしょう。

水分補給と重要な栄養の摂取

また、十分な水分補給や栄養バランスの良い食事を心がけることも大切です。特に、クーパー靱帯の主成分であるコラーゲンの生成に必要なビタミンCを意識的に摂取すると良いでしょう。

ストレス解消

最後に、ストレス管理も重要です。ストレスは皮膚の状態にも影響するため、リラックスする時間を設けましょう。軽いエクササイズや心を落ち着かせる時間などを取り入れると、心身ともにリラックスできます。

日常から美しいバストのためにできるケア

保湿&マッサージ

妊娠や授乳の時期以外も、バストの形を保つためのケアはたくさんできます。むしろ赤ちゃんの授乳時に口に入ってしまう懸念がないため、使えるアイテムの制限が少なく、自由にケアアイテムを選べます。例えば、美容成分のたっぷり入ったバスト専用のジェルでマッサージするのであれば、妊娠や授乳期以外が適しています。

美容成分の入ったバストクリームを塗るだけでなく、同時にマッサージを取り入れて血行の滞りをケアすると、さらにバストの張りを感じやすくなります。

バストマッサージの方法については、下記の記事で紹介しているので参考にしてみてください。

バストトップの角質ケア

美しいバストを目指すなら、大きさだけではなく、バストトップのケアもおすすめです。バストトップには古い角質が蓄積しやすく、知らず知らずのうちにくすんだ印象になりがちです。日常的にバストトップの角質ケアをすることで、肌本来の透明感を取り入れることができます。

胸の形は「崩れる原因」を排除しよう

胸の形が崩れるのには原因があります。そのため、形が崩れる原因を取り除いて適切なケアをすれば美しい状態を目指すことができます。特に妊娠や授乳期は、丁寧なケアを行うことでバストの皮膚の弾力を保ち、卒乳後の影響を最小限に減らすことができます。

ただし授乳期は産後で体力も落ちていて、少しの時間があれば睡眠をとりたいという方も多いことでしょう。睡眠不足は免疫力や集中力の低下にもつながります。

バストの形は時間とともに移り変わっていくもの。着衣の状態であれば、きれいにバストメイクしてくれる補正下着の力を借りることもできます。バストの形の維持はあまり無理をせず、健康を優先することも忘れないようにしましょう。

※本記事の医師監修に関して学術部分のみの監修となり、医師が商品を推奨している訳ではございません。