藤東クリニックお悩み相談室~生理がくる前兆について~

生理が予定日通りに来ることが少なく、準備に失敗してしまうことが多いです。生理がくる前兆が分かっていればもっと準備がしやすいと思うのですが、前兆はあるのでしょうか?

生理がくる前兆とは

生理が始まる前に、体や心にさまざまな変化を感じることがあります。これを「生理前症状」と呼びます。個人差があるため、すべての人に同じ症状が現れるわけではありません。また、前兆が現れる時期も異なり、前日から変化を感じる人もいれば、2~3日前、あるいは1週間前から症状が現れる場合もあります。これらの変化は、ホルモンバランスの影響を受けて起こるものです。

生理前のサインを知ることで、生理への準備がしやすくなります。日常生活の中で少しでも違和感を感じたときに、その変化が生理の前兆なのかを意識してみるとよいでしょう。

生理がくる前兆が分かるメリット

生理前兆を把握すると、いくつかのメリットがあります。事前にナプキンや月経カップを準備しておけば、突然の生理にも慌てず対応できます。また、ムーンパンツやおりものシートを使って、生理の始まりに備えることも可能です。

前兆を知ることで、不安を減らし、焦らずに過ごせます。妊活中の方にとっては、生理前症状と妊娠初期症状の違いを意識することが役立ちます。確実に判断するためには、妊娠検査薬を活用するのが良いでしょう。

主な生理の前兆と表れる理由

生理中に子宮が収縮する痛みや、頭痛を感じる方は多いことでしょう。同じように、生理前にも体や心にさまざまな変化が現れます。これらの症状はホルモンバランスの変化によるもので、個人差はありますが、多くの人が経験するものです。

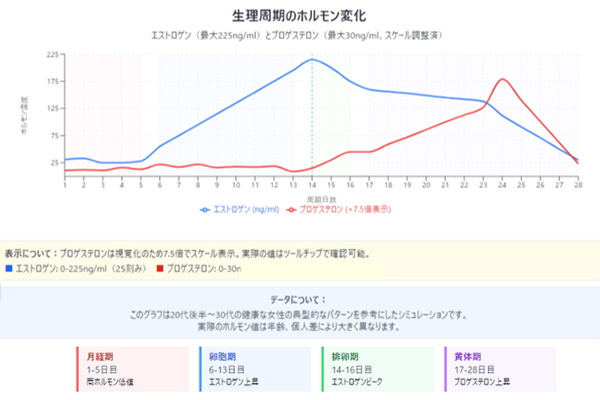

下記のグラフを見るとわかりますが、生理直前の女性の体内ではこんなにも急激に女性ホルモンであるプロゲステロンの分泌量が急降下しているのです。 また、プロゲステロンほどではありませんが、エストロゲンも月経前に大きく分泌量が低下します。

プロゲステロンの減少は不安や不眠など心身の不調に影響するため、前兆としてそれらの症状を感じることが増えます。 また、エストロゲンの減少では血液の循環が悪くなり、むくみや冷えといった症状が出ます。生理予定日付近にこのような体の変化を感じるようであれば、それは生理前の前兆である可能性があります。

もっと知りたい「生理がくる前兆」について

一般的な生理周期について

生理周期が乱れる理由

一般的な生理周期は約28日とされていますが、実際には25日から38日程度と幅があり、個人によって異なります。生理のタイミングが前後するのは、ホルモンバランスの影響が大きいためです。特に、ストレスや生活習慣の変化、体調不良などが関係し、生理が早まることもあれば、遅れることもあります。

また、排卵がない「無排卵周期」の場合や、妊娠している場合も生理がこない要因となります。周期が一定でない場合でも、大きな問題がないこともありますが、頻繁に乱れる場合はホルモンバランスの崩れが関係している可能性があるため注意が必要です。

生理周期が乱れる病気

生理周期の乱れが続く場合、何らかの病気が関係している可能性があります。

生理が早く来すぎる、回数が多い

無排卵月経の可能性があります。

無排卵月経とは、排卵がないまま生理が起こる状態です。ホルモンの分泌が不十分なため、子宮内膜が不規則に剥がれ落ち、生理が短い周期で何度も起こることがあります。

次の生理がくるまでが長い(稀発月経)

多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)や高プロラクチン血症の可能性があります。

稀発月経とは、生理の周期が39日以上と長くなる状態を指します。PCOSでは、卵胞の発育がうまく進まず、排卵が起こりにくくなることがあります。また、高プロラクチン血症では、授乳期に分泌されるホルモン(プロラクチン)が過剰に分泌されることで排卵が抑制され、生理不順を引き起こすことがあります。

排卵日が乱れる理由

排卵日がずれるのは、ホルモンの分泌が正常に行われないことが主な原因です。その理由としては、以下のようなものがあります。

ストレス

強いストレスを受けると、脳の視床下部が影響を受け、ホルモンの分泌が乱れることがあります。

急激な体重変化

過度なダイエットや急激な体重増加は、ホルモンバランスに影響を与え、排卵が正常に起こらなくなることがあります。

過度な運動

激しい運動を続けると、エストロゲンの分泌が減少し、排卵が起こりにくくなることがあります。

病気の影響

甲状腺機能の異常や多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)などの疾患が排卵障害の原因となることがあります。

加齢による変化

30代後半から40代にかけて、卵巣機能が低下し始めると、排卵が不規則になりやすくなります。

生理がくる前兆の具体例

身体的な前兆サイン

下腹部の痛みや張り

子宮の収縮によって違和感を感じることがあります。軽い痛みから鈍い痛みまで個人差があります。

- 乳房の張りや痛み

ホルモンの影響で乳腺が刺激されます。特に生理直前は特に敏感になりやすいです。 - 肌荒れやニキビ

ホルモンの影響で皮脂分泌が増えるため、肌荒れにつながることがあります。特にTゾーンやあご周りにニキビができやすくなります。

むくみ

生理前は体が水分をため込みやすくなり、顔や手足がむくんで重だるく感じることがあります。

頭痛

ホルモン変動が血管に影響を与えます。その結果、偏頭痛や締めつけられるような痛みを感じることがあります。

体のだるさや眠気

ホルモンバランスの変化により疲れやすく、日中でも眠気を感じやすくなることもあります。

精神的・感情的な前兆サイン

イライラや気分の落ち込み

セロトニンの減少が感情に影響を与えることで、ちょっとしたことで不安定になりやすいです。

集中力の低下

頭痛や体のだるさなど身体的な前兆サインの影響から、考えがまとまりにくくなることも。仕事や勉強が思うように進まないことがあります。

食欲の増加

特に甘いものや塩辛いものを欲することが多いです。これは血糖値の変動が影響していると言われています。

これらの前兆には個人差があります。そのため、自分の体調の変化を記録し、適切な対策を取ることが大切でしょう。

医師に相談すべき生理がくる前兆

生理がくる前兆サインには個人差があり、イライラや集中力の低下があっても、好きなものを食べたり、ゆっくり休むことでやり過ごせる人もいます。しかし、日常生活に支障をきたすほどの症状がある場合は、医師に相談することをおすすめします。

以下の症状が続く場合は、婦人科を受診しましょう。

~受診すべき生理前症状の例~

- 頭痛薬を飲んでも頭痛が改善しない

- 気分の落ち込みがひどく、周囲にイライラをぶつけてしまう

- 下腹部の痛みが強すぎて仕事や学校に行けない

- 乳房の張りや痛みが強く、違和感が続く

- 体のだるさや眠気が抜けず、活動が困難になる

これらの症状が続く場合、ホルモンバランスの乱れや、別の疾患が関係している可能性もあります。治療方法としては、ピルやホルモン療法を用いることが一般的です。

早めに医師に相談し、自分の体に合った対策を取りましょう。

生理前の前兆を和らげる対処法

生理前の症状を和らげるためには、日常生活の中でできる工夫が重要です。

- 食生活の見直し

カフェインや塩分の摂取を控え、鉄分やカルシウムを積極的に摂取する。 - 軽い運動

ヨガやストレッチで血流を改善し、不快な症状を軽減。ウォーキングなどの軽い運動を習慣化してリラックス効果を得る。 - ストレス管理

リラックスできる時間を作り、アロマやハーブティーで心身の状態を落ち着ける。

これらを取り入れることで、生理前の不快な症状を和らげることができます。

生理の準備に役立つアイテム

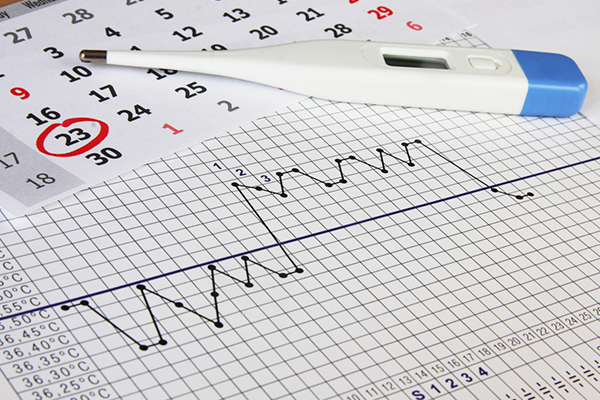

(1)生理日記録アプリ

生理周期の予測に便利なアプリを活用すると、自分のリズムを把握しやすくなります。特に、生理前の体調の変化や前兆を記録しておくことで、次回の生理準備がスムーズになります。

また、記録を続けることで生理周期の乱れが明確になり、必要に応じてクリニックの受診を検討するきっかけにもなります。ホルモンバランスの変化を知る手助けにもなるため、体調管理の一環として活用するのがおすすめです。

(2)ムーンパンツ

生理用品を毎回使い捨てるのはもったいないと感じる人や、突然の生理に備えたい人におすすめなのが、吸水ショーツです。

生理の前兆を感じたときや、生理が始まる直前に着用しておくことで、突然の経血にも対応できます。普通の下着を汚してしまう心配がなくなるだけでなく、環境にも優しい選択肢となります。繰り返し使えるため、コストパフォーマンスが良いのも魅力です。

(3)アンダーヘアケアセット

生理が始まると、経血がアンダーヘアに付着して不快感を覚えることがあります。そのため、生理前にVラインを短く整えたり、Iラインをシェービングしたりしておくと、生理期間中のムレやかぶれを軽減できます。

(4)温活グッズ

生理前になると、冷えや血行不良の影響で生理痛が強くなることがあります。そのため、カイロや腹巻き、温熱パッドなどの温活グッズを取り入れると、体を温めて痛みを和らげやすくなります。

特に、前兆として下腹部の張りや痛みを感じる場合、温めることで筋肉の緊張がほぐれ、リラックスしやすくなります。普段から冷え対策を意識することで、生理前の不快な症状を軽減できるでしょう。

生理前の前兆がつらい時はアイテムを頼ろう

生理前の兆候は個人差があり、体や心に変化が現れます。これを知ることで準備ができ、不安も軽減します。症状が辛い場合や長期間続く場合は婦人科で相談し、ホルモン療法などの治療を受けることが大切です。食生活や運動、ストレス管理を意識し、適切なアイテムを活用して快適に過ごす工夫をすることも重要です。

生理期間をもっと快適に過ごしたい時のための記事は、下記から読むことがでます。

※本記事の医師監修に関して学術部分のみの監修となり、医師が商品を推奨している訳ではございません。